who am i?

A. D. 1500 – Auge in Auge

Dürers Selfie im Pelzrock gehört zu den berühmtesten der Welt, strotzt voller Selbstbewusstsein und ist in vielen Belangen geradezu anmaßend: ein arroganter und quasi „unanständiger“ Auftritt, denn dieses Renaissance-Genie gebärdet und kleidet sich wie ein Patrizier, obwohl es nur ein Maler ist. Vor etlichen Jahren hing im Nürnberger Hauptbahnhof das Konterfei als Großbanner an den Wänden und gelegentlich haben sich Reisende aus dem christlichen Ausland davor bekreuzigt, weil der Albrecht in seiner frontalen Symmetrie dem Heiland zum Verwechseln ähnlich ist. Keck auch der Doppelsinn seiner Initialen in Verbindung mit der epochalen Jahreszahl. – Hybris als Methode? Nicht ganz, Dürer steigt vor allem seiner unfassbaren Qualifikation wegen in die höchsten Kreise auf.

Der junge Mann hat offensichtlich allen Grund zur Eitelkeit. Mit seinen 28 Jahren ist er erfolgreich, wohlhabend, stolz bis in die Haarlocken und führt sich das auch gerne vor Augen. Daheim, im stillen Kämmerlein gewissermaßen, denn das Werk hat Zeit seines Lebens sein Atelier nicht verlassen – keine Botschaft nach außen, vielmehr ein konstruktiver Akt der Selbstbespiegelung. Er kann nicht ahnen, dass dieses private Statement einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht, also in so etwas wie einem Museum hängen wird. Solche, dem allgemeinen Publikum zugängliche Institutionen gibt es erst im übernächsten Jahrhundert. Es wird sein letztes reines Selbstporträt bleiben, augenscheinlich hat er danach für solche Späße keine Zeit oder kein Interesse mehr. Die Frage „wer bin ich?“ ist mit dem Pinsel abschließend beantwortet.¹

__________

¹ … die Melancholie eingeschlossen, siehe Das Leben, das Universum und der ganze Rest

Ob man nun einen künstlerischen Weg im Leben einschlägt oder sozusagen was Vernünftiges mit seiner Existenz anstellt, zwischendrin fragen sich fast alle mal nach der Berechtigung des eigenen Daseins. Sich über den Beruf zu definieren, gilt im Allgemeinen als uncool, vor allem, wenn man weit davon entfernt ist, ein Renaissance-Genie zu sein. Aber, siehe AD, entweder man ist von Stand, respektive von Natur aus reich oder man ergreift einen angesehenen Beruf, am besten in den oberen Gehaltsklassen. Darum achten die Eltern darauf, dass aus ihren Kindern was wird, und dieses „Was“ ist der Beruf. Mit Hilfe des Berufs formt sich der Mensch ein möglichst respektables „Ich“. Geht man nach dem Nominativ, gibt es auf die Frage „Wer oder Was?“ ohnehin dieselbe Antwort.

Der Schlüssel zu meinem Lebensglück heißt Bildungsreform. Die findet in den Siebzigern statt und bietet fortan allen, ungeachtet der Abstammung, eine faire Perspektive. Der Weg weist prinzipiell in eine bessere Zukunft, ein gesellschaftlicher Aufstieg ist also möglich und so kann es vorkommen, dass man da landet, wo man aus konservativem Blickwinkel nicht hingehört ;-)

Im Dürersaal – mal wieder. Kurze Visite ins Dürerhaus?

Gott sei Dank werde ich nur sehr selten nach der Sinnhaftigkeit meines Metiers gefragt und ob man davon leben kann? Dann bilde ich mir ein, wie die Wertermittlungskurve meines Profils einen Knick nach unten macht. Manch einer hält Design ohnehin für entbehrlich, in Verbindung mit Werbung sogar für amoralisch und manipulativ. Über den Tatbestand der Nichtsnutzigkeit habe ich mir als Jugendlicher früh Gedanken gemacht, Restzweifel bleiben mir da immer. Doch moralische Defizite und manipulativen Eifer könnte ich in Nullkommanix so gut wie jedem vorwerfen und nachweisen, irgendein Whataboutism fällt mir dann schon ein. Wenn eine Zivilgesellschaft sich politisch korrekt aufrüstet und der Zeitgeist Gift und Galle spuckt, gibt es viele offene Flanken.

Unsere Studienzeit ist mir nicht gerade konfliktfrei in Erinnerung, wirkt im Vergleich zu heute dagegen fast romantisch, ein Begriff wie Karriere ist da noch kaum in Gebrauch. Auch im Entstehungsprozess von Semesterarbeiten, an denen wir ewig herumtüfteln, stellt sich keiner wirklich die Frage nach der Identifikation, nach der individuellen Übereinstimmung von Person und Werk. Das Ergebnis steht über der Selbstfindung. Späteren Generationen in kreativen Studiengängen stellen Lehrkräfte gerne mal indiskrete Nachfragen. Egal, ob die Arbeit gut ist oder mäßig, heißt es: „Okay – aber bist das du?“ Das klingt per se so rhetorisch, dass man stets meint, es reiche nicht. Gefolgt von der Panik, sich für eine falsche Identität zu entscheiden.

Ein mittlerweile unheimlicher Begriff, diese Identität, ausgeweitet auf alles, was wir tun und lassen, was wir bedienen oder abfragen, angefangen von der Steuer-ID, die mit unserer Geburt automatisch zugeteilt wird. Die tagtägliche Legitimation per ID, die man wahlweise im Schlüsselbund sichern kann, stets besorgt, dass sie nicht getrackt oder gar gestohlen wird. Mein Geist samt Weltanschauung verschmilzt mit einer Rechenmaschine und über die drahtlose Schnittstelle entsteht ein neues, gemeinsames Ich. Wehe, das Datenendgerät funktioniert dann einmal nicht perfekt, sofort gerät die gespaltene Psyche in heillose Unordnung.

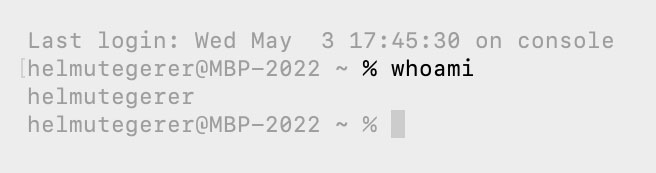

Beispiel: Neulich haben mein MacBook und ich diese oben genannte Identitätskrise, ein Problem mit den Zugriffsrechten und da muss ich doch direkt mal im Terminal nachschauen, wer ich denn tatsächlich bin, dass man mich hier ignoriert: „whoami“ getippt und return: ich bin ich – na also! Und trotzdem führt der Apparat mein Script nicht aus? – Wer oder was ist hier der Chef?

Spieglein an der Wand

Selbst unplugged ist man nicht auf der sicheren Seite, alles ist eine Frage der postmodernen Resilienz. In Sven Regeners Roman „Herr Lehmann“ hat der Protagonist einen Künstlerfreund, der noch am Tag vor der Vernissage sein Gesamtwerk hemmungslos zertrümmert und dann in Apathie erstarrt. In der Notaufnahme diagnostiziert der Arzt einen „Zusammenbruch des Selbstbildes“. Soll heißen, der Spezl muss letztlich extrem unter den eigenen Ansprüchen geblieben sein und es, unter Druck, schlagartig realisiert haben. Von einer Sekunde auf die andere ist der ganze Enthusiasmus perdu. Glückliche Menschen ertragen auf ähnliche Weise ihre Unvollkommenheit, alle Unglücklichen verzweifeln daran auf ihre eigene Art. Mein Pardon an Leo Tolstoi, für die ungenierte Anleihe an seinem berühmtesten Romananfang. Das daraus abgeleitete „Anna-Karenina-Prinzip“ besagt, dass viele Bedingungen stimmen müssen, damit ein Leben gelingt und bei manchen Gemütern das Fehlen eines einzigen Faktors ausreichen kann, um daran zu scheitern und das eigene Glück zu verlieren.

Nochmal zum zerbrochenen Spiegelbild; eine literarisch beliebte, eher dunkle Metapher. Da laufen bei mir sofort die Marx Brothers durchs Bild, die drei bis vier Chaoten, die für alles eine lächerliche Auflösung haben. Die legendäre „Mirror Scene“ ist mittlerweile zigfach nachgeturnt, aber im Original immer noch lustig. Und so könnte eine humorvolle Burn-out-Prophylaxe aussehen …

Die Dreifaltigkeit der Marx Brothers in „Duck Soup“ – Upload Mr. Newville

We're All Copycats

Wer also bin ich? Lediglich ein harmloser Nachahmer², ein Trittbrettfahrer der abendländischen Kultur. Früher durchaus ambitioniert, jetzt vornehmlich auf der Hut vor den grauen Gespenstern des Selbstzweifels. Und wenn Ironie einen da nicht rausholt, dann sonst irgendetwas Komisches. Zur Not lache ich hundertmal über denselben Gag. Weil’s so schön ist, noch mal die Marx-Brothers-Szene, jetzt im Freien – und das ganz ohne Spiegel!

Garfield 2 (2006), Royal Copycat Scene – Upload: Entertainment Access

Garfield mag ich als Comicfigur zwar gar nicht, aber diesen saukomischen Filmausschnitt muss ich mir ab und zu gönnen. Und dann wieder an die Arbeit.

__________

² „Ich suche nicht, ich finde", sagt schon Picasso und so funktioniert auch das Design: man setzt die Dinge einfach immer wieder neu zusammen. Also gibt's auch hier wieder keinen wirklichen Grund, sich zu schämen, wobei explizit das Abendland gemeint ist – der Reizbegriff der kulturellen Übernahme mahnt uns zur Vorsicht. Gerne wieder ein neues Fettnäpfchen.